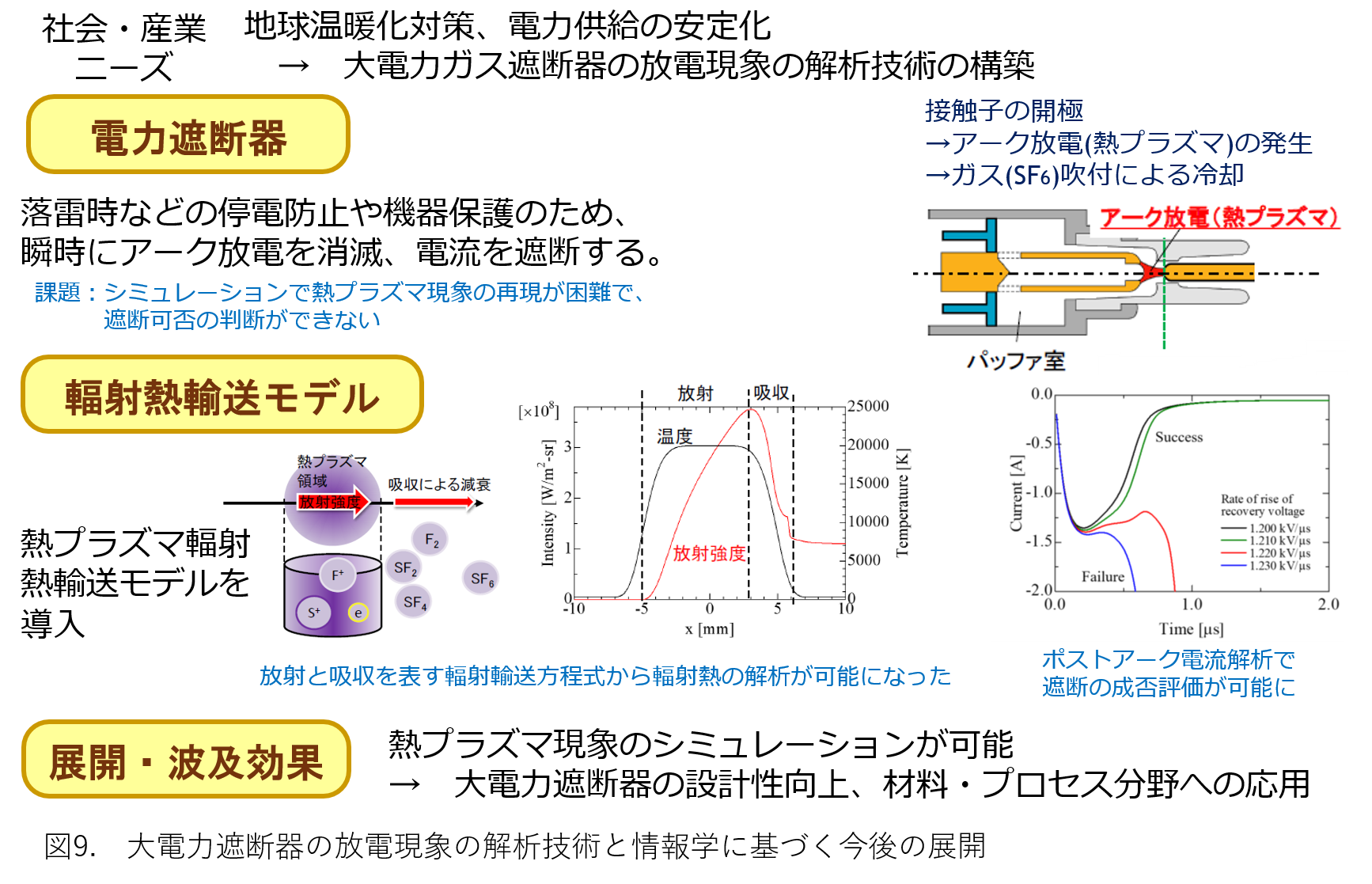

大電力遮断器の放電現象の解析技術と情報学に基づく今後の展開

取り組みテーマ分野:<スマートファクトリー>

研究者:平山 智士(工学部・電子システム工学科)

電力遮断器は、送配電システムの安定動作のために欠くことのできない安全装置です。短絡や地絡事故が送配電システムで起きてしまった場合、遮断器が自動的に事故電流を切ることで、変圧器といった他の電気機器を守ったり、停電の発生を防いだりしています。電流遮断を行うときには、アーク放電と呼ばれる熱プラズマが発生しますが、非常に強い過渡現象であり、また温度・光放射・荷電粒子の挙動が複雑に3次元分布するため、これまでコンピュータモデルとして精度の良いものが実現できていませんでした。

そこで、本研究では、輻射熱輸送モデルと呼ばれるモデルを電力遮断器解析に適用しました。大電流が流れることによる磁場の生成と高エネルギーなプラズマの流れ,さらにそれらが互いに影響を及ぼしあう現象を再現できる電磁流体モデルは構築済でしたので、それをベースとして発展させました。今回、新たに、プラズマから放射される光がプラズマ空間で吸収され、その吸収エネルギーがプラズマ空間の気相温度を上昇させ、光を出したプラズマ状態そのものが変化する、という現象を正確にモデルに組み込むことに成功しました。結果として,アーク放電により生成された熱プラズマが冷却される過程をより正確に模擬できるようになり、遮断後の電流の変化の様子が、実際に観測されるデータとよく一致することが示されました。

現在、各種工場内のリアルな稼働状況や、物理的に複雑な現象を、できるだけ忠実にコンピュータ内で再現する、ディジタルツイン技術の開発が盛んです。この電力遮断器のバーチャルモデルは、単なる3次元現象の再現・可視化技術という枠を超え、難解な物理現象を含んだ現象の再構成に成功した点で、より一歩進んだディジタルツイン技術の提案とすることができました。