研究内容

なぜこの研究を行おうと思ったのか(研究の背景・目的)

●研究の全体像

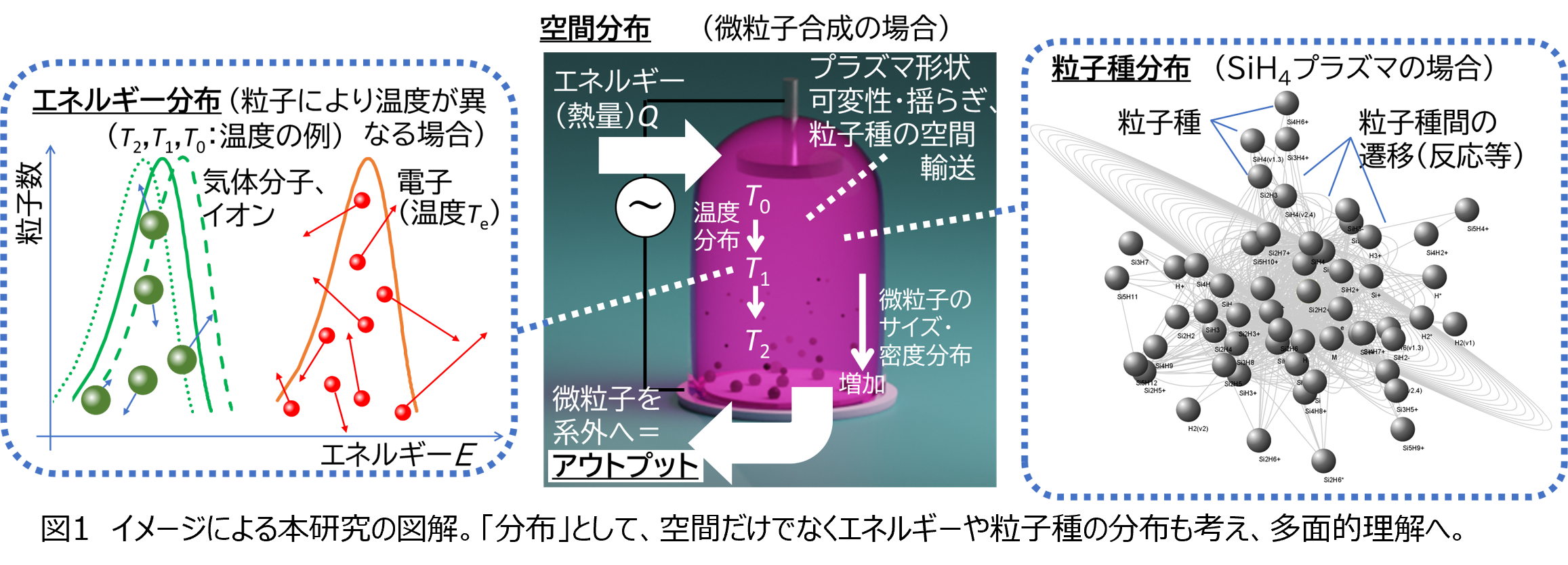

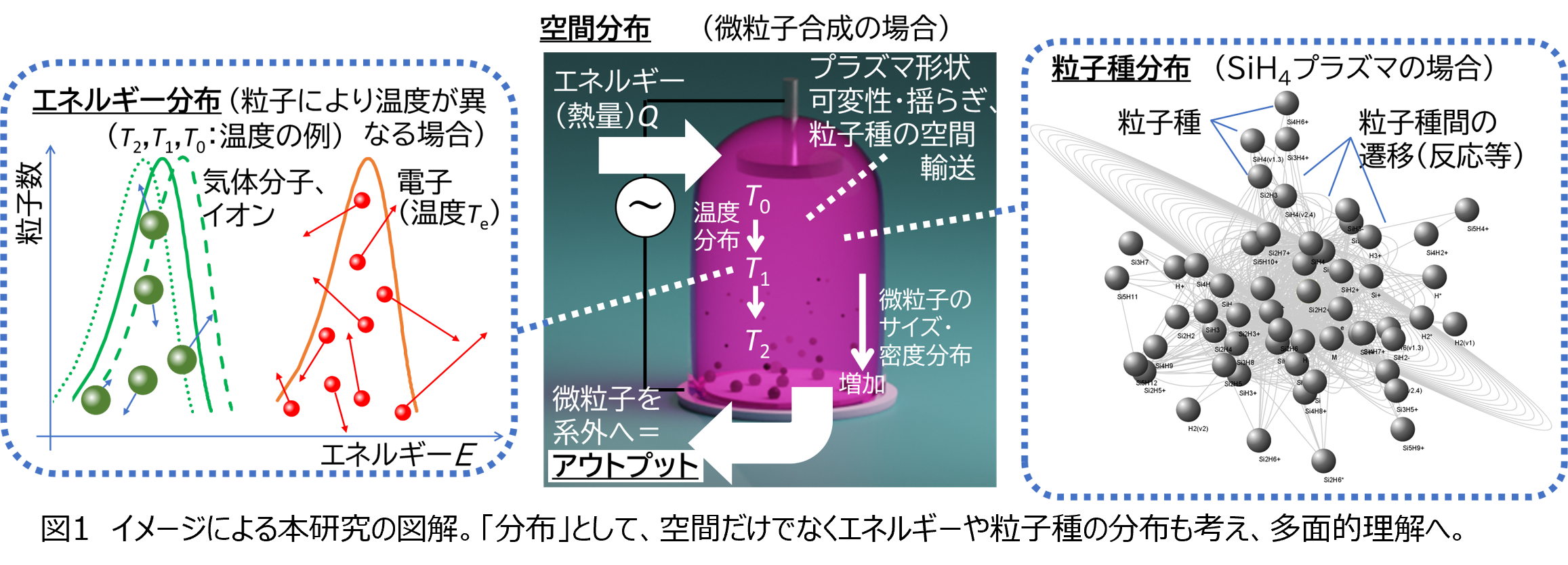

身の回りの自然の中で雷として存在するプラズマ(*1)は、工場の中のいろいろな場所において様々な形態を取りながら活躍している。しかし、その中の温度の分布などを正確に測りながら使いこなすことはできていない。また、もし内部が正確にモニターできたとしても、プラズマの中のどの部分がどの部分に影響を与えているか、といった因果関係は非常に数が多く(化学反応だけとっても数100種類)複雑な成り立ちである。この研究では、それらを全部を細かく把握しようとはせず、全体を見渡したときに現れる傾向に注目する。そのために、プラズマ構成粒子が集合体として示す性質を、エントロピー(*2)という量と、スケールフリー性(*3)という特性で表す。それらを用いると、「安定した状態だ」とか「このように変化していくだろう」といった推定や予測が可能となる。研究では、実際に実験装置内でプラズマを発生させて測定を行ったり、あるいはコンピュータの中で仮想的に実現して分析する手法を採用する。そして、個々のプラズマ状態について、工業用途に繰り返し再現性よく使える根拠を与え、さらに高度な機能性を発揮できるようなデザイン法への指針を示す。

●プラズマとは、そしてエントロピーとスケールフリー性で何がわかるか

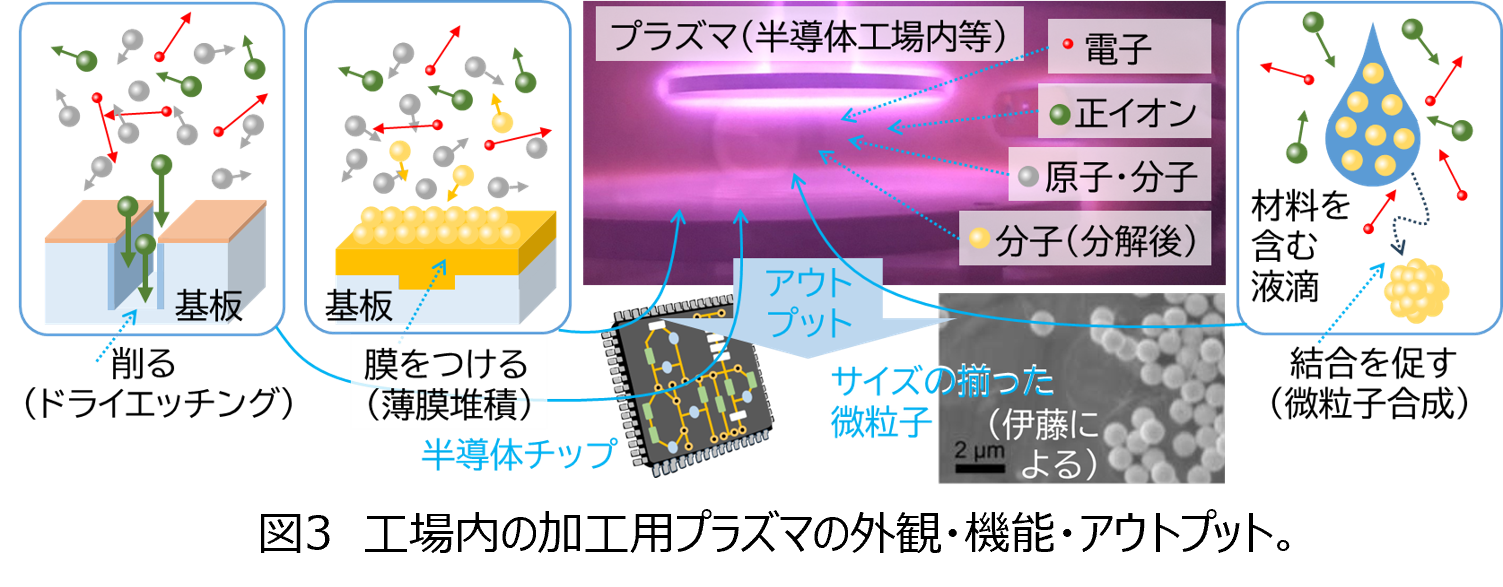

(*1) プラズマは、電荷を帯びた粒子や、分子が分解した粒子等から構成され、明るい光を発する。産業用のプラズマは、投入する電気エネルギーの調整などで大きさや強度が制御されて生成されており、例えばスマートフォンの中の半導体デバイスなどを作る上で、プラズマにしかできない加工や材料処理が数多くある。

(*2) エントロピーは、投入する熱量 Q を温度 T で割った値。また、値が大きいほど曖昧さが大きい、という意味合いもある。自然に進む(自発進行性)プロセスの場合、必ずエントロピーは増大する(“熱力学第二法則”として知られる)。つまり、温度の変化や熱量の収支などを、実際の空間分布として測定・推定し、エントロピーが増大する方向がわかれば、それがプロセスの進行方向だと推測できる。

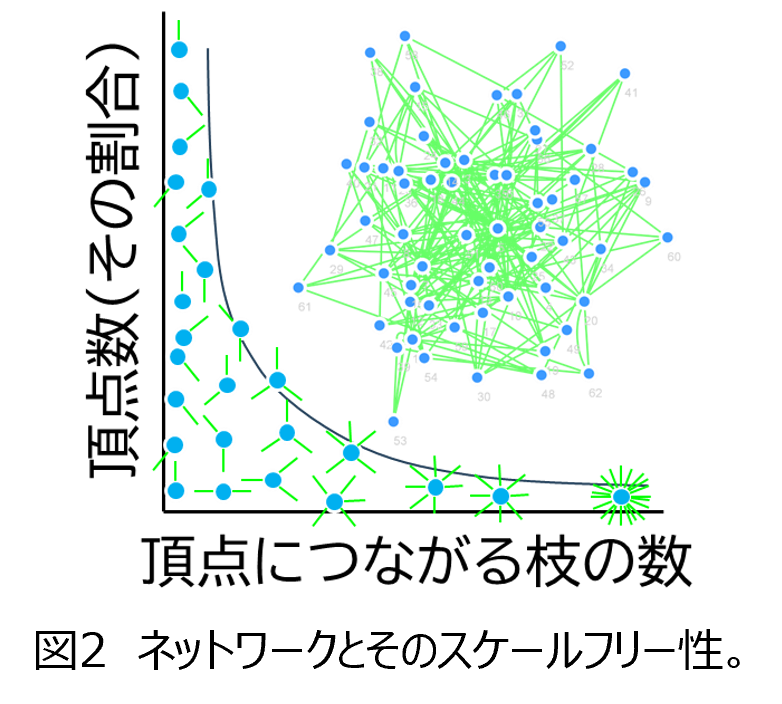

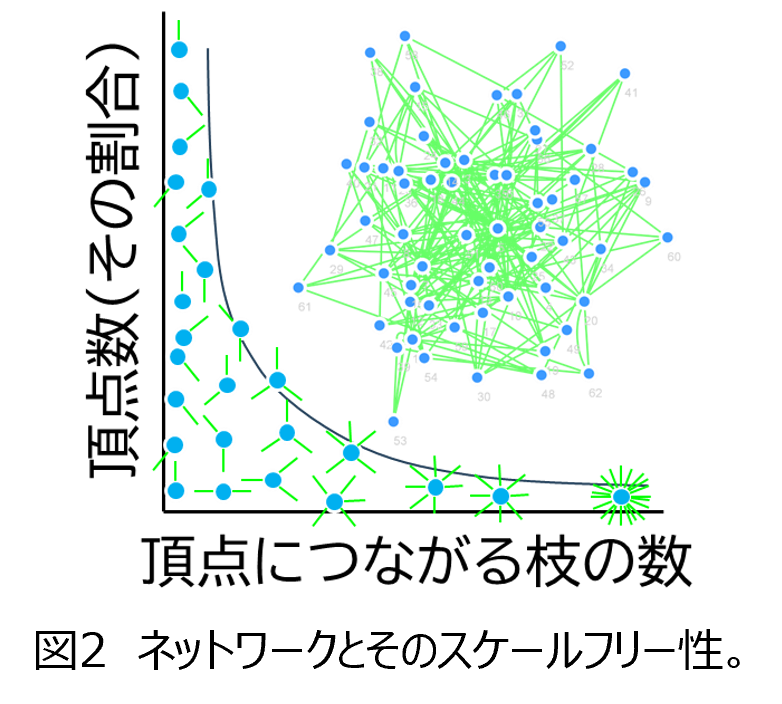

(*3) スケールフリー性とは、多くの要素とそのつながりから成るネットワークの構造の形態の一種。他の多くの要素とつながる要素の数は少なく、他の要素とのつながりが少ない要素の数が多い。スケールフリー性があるネットワークは頑強であることがわかっており、例えばネットワーク中の要素がダメージを受けても、そこを避けて通る迂回路により、つながりを維持できる。原料ととして分子を含むプラズマ中では、この特性がよく見られる。

身の回りの自然の中で雷として存在するプラズマ(*1)は、工場の中のいろいろな場所において様々な形態を取りながら活躍している。しかし、その中の温度の分布などを正確に測りながら使いこなすことはできていない。また、もし内部が正確にモニターできたとしても、プラズマの中のどの部分がどの部分に影響を与えているか、といった因果関係は非常に数が多く(化学反応だけとっても数100種類)複雑な成り立ちである。この研究では、それらを全部を細かく把握しようとはせず、全体を見渡したときに現れる傾向に注目する。そのために、プラズマ構成粒子が集合体として示す性質を、エントロピー(*2)という量と、スケールフリー性(*3)という特性で表す。それらを用いると、「安定した状態だ」とか「このように変化していくだろう」といった推定や予測が可能となる。研究では、実際に実験装置内でプラズマを発生させて測定を行ったり、あるいはコンピュータの中で仮想的に実現して分析する手法を採用する。そして、個々のプラズマ状態について、工業用途に繰り返し再現性よく使える根拠を与え、さらに高度な機能性を発揮できるようなデザイン法への指針を示す。

●プラズマとは、そしてエントロピーとスケールフリー性で何がわかるか

(*1) プラズマは、電荷を帯びた粒子や、分子が分解した粒子等から構成され、明るい光を発する。産業用のプラズマは、投入する電気エネルギーの調整などで大きさや強度が制御されて生成されており、例えばスマートフォンの中の半導体デバイスなどを作る上で、プラズマにしかできない加工や材料処理が数多くある。

(*2) エントロピーは、投入する熱量 Q を温度 T で割った値。また、値が大きいほど曖昧さが大きい、という意味合いもある。自然に進む(自発進行性)プロセスの場合、必ずエントロピーは増大する(“熱力学第二法則”として知られる)。つまり、温度の変化や熱量の収支などを、実際の空間分布として測定・推定し、エントロピーが増大する方向がわかれば、それがプロセスの進行方向だと推測できる。

(*3) スケールフリー性とは、多くの要素とそのつながりから成るネットワークの構造の形態の一種。他の多くの要素とつながる要素の数は少なく、他の要素とのつながりが少ない要素の数が多い。スケールフリー性があるネットワークは頑強であることがわかっており、例えばネットワーク中の要素がダメージを受けても、そこを避けて通る迂回路により、つながりを維持できる。原料ととして分子を含むプラズマ中では、この特性がよく見られる。

●プラズマがもたらす機能性・アウトプット

我々が日々使っているスマートフォンやパソコンの中の半導体デバイスの作製には、プラズマが欠かせない。この研究では、その他、二次電池の電極材料等となる微粒子の合成、複雑な道路網の物流ナビ機能、生体反応制御、といった次世代プラズマ活用法を取り上げる。そのプロセス過程で、エントロピーの変化やスケールフリー性からどのような状態かを調べ、プロセスの安定性や効率を評価し、最適化デザインへの道筋を示す。

我々が日々使っているスマートフォンやパソコンの中の半導体デバイスの作製には、プラズマが欠かせない。この研究では、その他、二次電池の電極材料等となる微粒子の合成、複雑な道路網の物流ナビ機能、生体反応制御、といった次世代プラズマ活用法を取り上げる。そのプロセス過程で、エントロピーの変化やスケールフリー性からどのような状態かを調べ、プロセスの安定性や効率を評価し、最適化デザインへの道筋を示す。

この研究によって何をどこまで明らかにしようとしているのか

●対象とするプラズマ、それらの中に存在する分布、結果としてもたらされるアウトプット

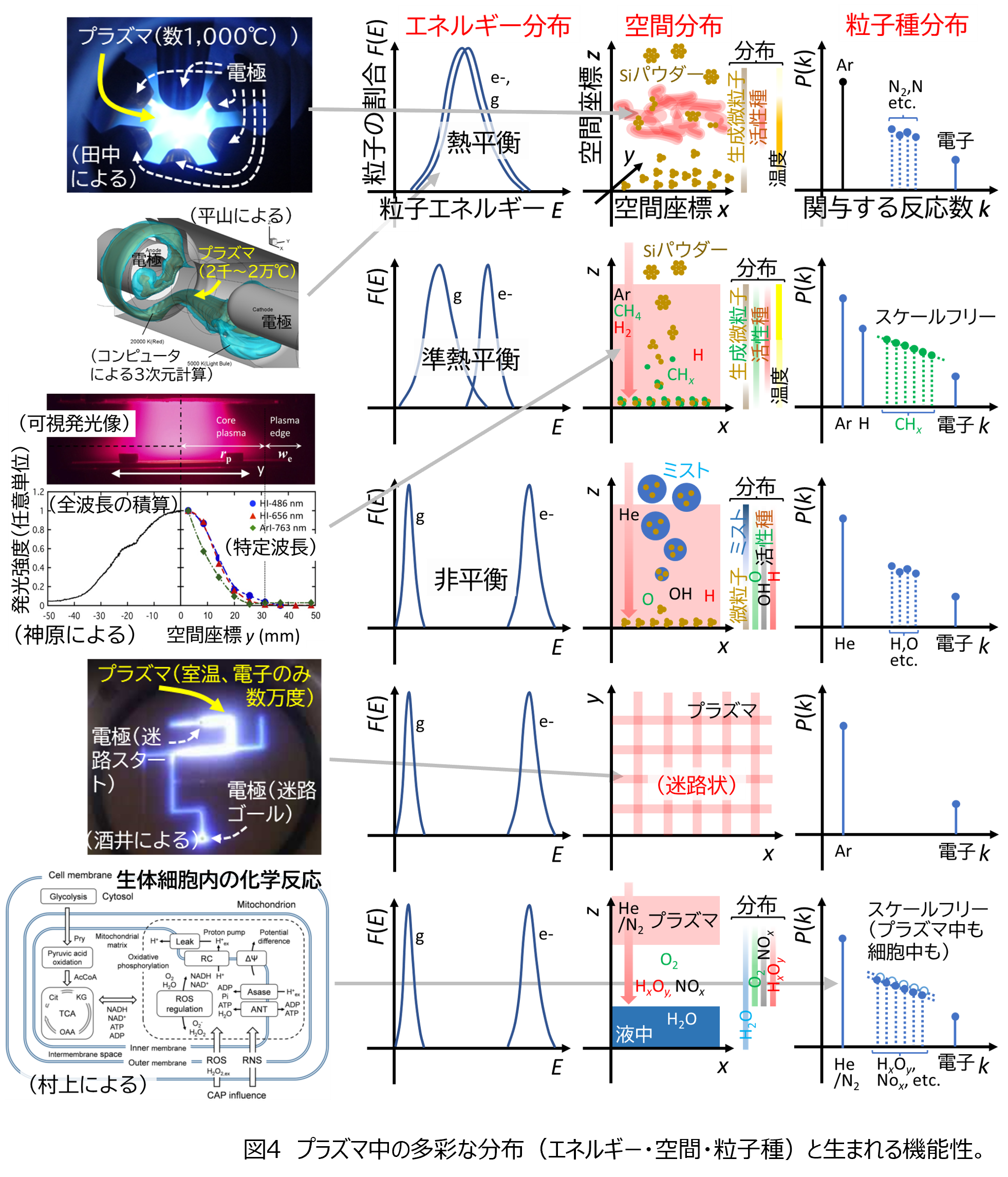

総勢6名の研究者が協同し、様々なプラズマにおいて、機構解明と機能性アップへの最適化検討を行う。

○異なるエネルギー分布下で微粒子を作ると?(主な担当者:伊藤剛仁(東京大学)、田中学(九州大学)、神原淳(大阪大学))

数1000℃のプラズマから手で触れるほどの低温プラズマまでエネルギー分布が変わると、エントロピー変化は? できる微粒子は?

○奇妙な形のプラズマが新しい機能を生み出せる?(主な担当者:酒井道、平山智士(滋賀県立大学))

なぜ奇妙な形・空間分布に? プラズマで道路網の車のナビが可能? 瞬時に計算?

○プラズマの反応と、同様に複雑な生体反応が合流すると?(主な担当者:村上朝之(成蹊大学)、酒井道)

複雑なプラズマと、複雑な細胞内の反応がつながると、両者のスケールフリー性は? 頑強性は?

総勢6名の研究者が協同し、様々なプラズマにおいて、機構解明と機能性アップへの最適化検討を行う。

○異なるエネルギー分布下で微粒子を作ると?(主な担当者:伊藤剛仁(東京大学)、田中学(九州大学)、神原淳(大阪大学))

数1000℃のプラズマから手で触れるほどの低温プラズマまでエネルギー分布が変わると、エントロピー変化は? できる微粒子は?

○奇妙な形のプラズマが新しい機能を生み出せる?(主な担当者:酒井道、平山智士(滋賀県立大学))

なぜ奇妙な形・空間分布に? プラズマで道路網の車のナビが可能? 瞬時に計算?

○プラズマの反応と、同様に複雑な生体反応が合流すると?(主な担当者:村上朝之(成蹊大学)、酒井道)

複雑なプラズマと、複雑な細胞内の反応がつながると、両者のスケールフリー性は? 頑強性は?

●目指すゴール(新しい科学、新たな産業活動)

この研究により、複雑で最適化が難しかった現象への対応を処法する科学を創出する。エントロピーやネットワーク的思考が適用されていなかった分野に、それらを導入し、学際的研究を発展させる。

未来の社会のために、目指すのは: 『多様な分布が生み出す多彩な機能で新たな工学ツールを』、 『新しいコンセプトによる未来の工場の誕生へ』。